Un viaggio negli abissi tra ecosistemi straordinari, specie rare e nuove strategie per proteggere il Mare Mediterraneo

Oltre a quelle di Alpi e Appennini, l’Italia ha almeno altre 79 cime e sono tutte a oltre le 12 miglia dalla costa, tra i 150 e i 2.000 metri di profondità. Alcune sono di natura vulcanica, altre nascono da differenti processi geologici, entrambe stanno per essere mappate per la prima volta su larga scala con un intervento a esse completamente dedicato. Si chiama “A14 Seamounts” e fa parte del progetto PNRR Marine Ecosystem Restoration (MER) con cui l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) si sta prendendo cura dell’attuale e futura salute della biodiversità marina italiana. Va esplorata e monitorata da subito, e va compreso come valorizzarla nel lungo periodo, perché rappresenta un patrimonio nazionale prezioso per molti settori protagonisti della nostra economia, turismo in primis. E anche perché l’Unione Europea ci chiede di farlo in tempi molto brevi. Come Paese membro, infatti, entro il 2030 l’Italia deve impegnarsi a creare nuove zone protette per contribuire all’obiettivo comunitario di raggiungere una copertura pari al 30% della superficie terrestre e marina, perché possano essere meglio custodite e rispettate.

In questo quadro normativo internazionale e definito da chi vive la maggior parte del suo tempo sopra il livello del mare, le montagne sottomarine possono sembrare un dettaglio, ma non lo sono. Chi se ne occupa da tempo già lo sospettava e a ISPRA è bastato avvicinarsi ed esplorarle per averne conferma e catturare immagini in grado di convincere anche i meno esperti in materia.

BIODIVERSITÀ AD ALTA PROFONDITÀ

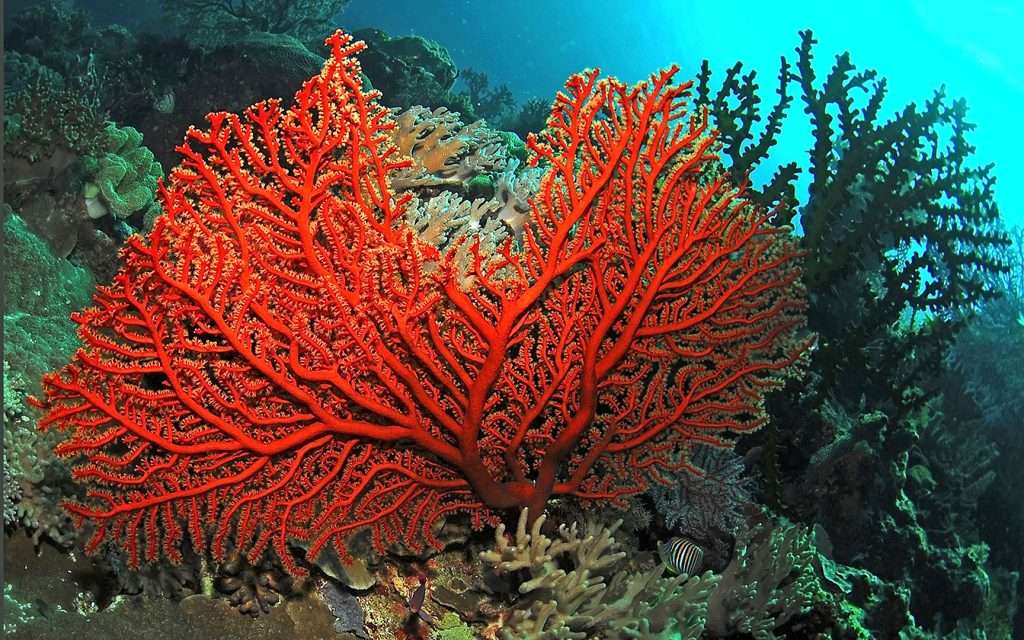

Colonie di corallo rosso si estendono come foreste e compaiono fino a 900 metri di profondità, a partire dai 100-140 metri fino ai 1.000; si possono poi incontrare anche altre foreste sottomarine, per esempio di pennatulacei (le cosiddette “penne di mare”) e una sorprendente biodiversità bentonica, con la presenza di coralli neri, coralli bianchi, spugne e banchi di ostriche e balani giganti.

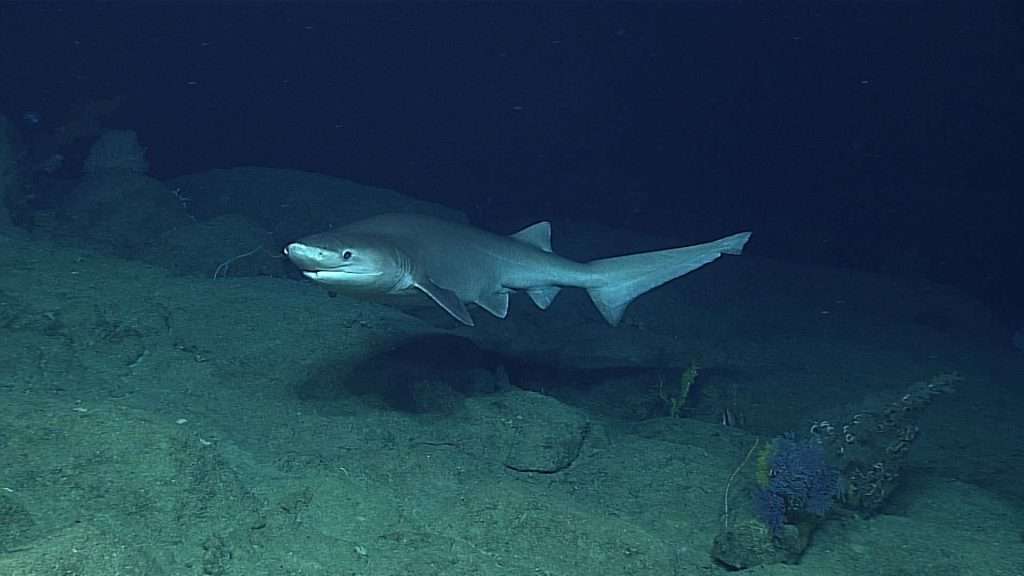

Nella fascia esplorata finora, durante “A14 Seamounts” è stato possibile incontrare anche lo squalo vacca, un predatore di profondità non raro in sé, ma che difficilmente si incontra perché raramente lo si raggiunge. Questo abitante degli abissi si è rivelato tra l’altro un grande amante delle luci e dei suoni emessi dal veicolo dei ricercatori, tanto da tornare a trovarli per ben tre volte con loro grande sorpresa.

Questi sono solo alcuni esempi, tutti relativi alla prima delle tante tappe della missione tuttora in corso, ma bastano per far immaginare cosa ancora sarà possibile osservare da vicino e quanti dati si avranno poi a disposizione per la comunità scientifica internazionale che si dedica alla vita marina.

Solcando il Canale di Sicilia, finora il team di ISPRA ha documentato 11 tra banchi (cioè strati di materiale vario) e montagne sottomarine, tra cui Alfil-Linosa III, AvventuraPantelleria-Talbot, Bannock, Bouri, Euridice, Madrepore, Pantelleria Centrale, Pinne e Urania, Cimotoe ed Empedocle.

È bastato un primo sguardo per comprendere che queste cime negli abissi costituiscono veri e propri scrigni di specie rare o poco note e, allo stesso tempo, rappresentano preziosi laboratori in cui osservare dinamiche di ecosistema inedite. Vederli così da vicino e nei dettagli è servito per identificare al meglio quali sono le aree più ricche e fragili e per avere informazioni utili sulle potenziali modalità per proteggerle e conservarle in modo adeguato. Con tale obiettivo, il team ISPRA proseguirà la sua missione, per poter offrire un contributo inedito e prezioso affinché l’Italia, Paese dai circa 7.914 km di costa, possa giocare un ruolo decisivo per il raggiungimento degli obiettivi sulla biodiversità anche sul piano europeo e globale.

INDIZI PREZIOSI ANCHE PER STUDI GEOLOGICI E SISMICI

Non soddisfatti di quanto osservato fino a 1.000 metri di profondità, i ricercatori mirano a raggiungere i 2.000 e contano di riuscirci sempre grazie al sofisticato ROV (Remotely Operated Vehicle), work class già a loro disposizione. Munito di telecamere ad alta definizione, questo strumento offre immagini degli abissi più oscuri così dettagliate da risultare in grado di cambiare completamente la nostra prospettiva sulla vita delle profondità marine. Da un lato, la sua attività conferma ipotesi finora rimaste solo su carta o derivanti da studi risalenti a decenni, se non secoli fa, dall’altro lascia intravedere o apre definitivamente nuove strade di ricerca, non solo nel campo della biodiversità.

L’operazione di ISPRA, infatti, seppure abbia come priorità questo ambito, si sta dimostrando anche un’ottima occasione per raccogliere informazioni utili per approfondimenti di tipo geologico e per valutazioni relative al rischio di eventi sismici e franosi. E, purtroppo, è emersa l’ennesima conferma di quanto sia pesante l’impatto sulla salute della biodiversità marina legato alle attività umane svolte in superficie, sia sulla costa che in mare. Quello dei rifiuti marini “galleggianti” è solo la punta dell’iceberg, la parte evidente e minima di un problema ben più ampio che include minacce di cui troppo poco si parla, come quella costituita dalle “reti fantasma”. Note anche come “ghost net”, queste reti da pesca dimenticate o abbandonate, che nel tempo si trasformano in vere e proprie trappole mortali per numerose specie ittiche protette e a rischio di estinzione. Per la Posidonia oceanica, per esempio, ma non solo… L’elenco delle potenziali vittime è lungo.

IL PROFONDO VIAGGIO CONTINUA

La multipla utilità di questa operazione ne conferma l’importanza e crea curiosità rispetto agli esiti delle sue prossime tappe. Quella nel Canale di Sicilia era la prima di un tour che prevede la risalita della costa tirrenica, passando dal Golfo di Napoli, per poi raggiungere il Mar Ligure. Anche nell’Adriatico è prevista un’esplorazione, al largo di Bari, poi sarà realizzato un dossier finale che sarà potenzialmente l’inizio di tanti nuovi capitoli di ricerca sull’ecosistema sottomarino. Ciò che la scienza si augura è che tutti questi sforzi sotto il livello del mare possano costituire un prezioso aiuto anche sopra, in primis a decision makers e istituzioni incaricate a disegnare nuove strategie per la gestione della biodiversità. Immagini e dati inediti potrebbero contribuire in modo decisivo alla creazione di piani nazionali ed europei più precisi e dedicati a limitare la crescente fragilità della flora e della fauna marina mediterranea ma, soprattutto, più lungimiranti e concreti, capaci di valorizzare la biodiversità e non solo a conservarla in modo statico e sterile. Quelle sottomarine, come tante altre, non sono forme di vita da mettere in vetrina per essere ammirate e immortalate dai turisti da maggio a ottobre, ma sono creature da rispettare ogni giorno dell’anno e a cui abbiamo il dovere di garantire il diritto di continuare a esistere e abitare un mare che non appartiene solo all’uomo.